台灣與南韓作為自然資源匱乏的國家,在1960年代末期開始以舉國之力推動核能計畫,一方面為了解決快速工業化帶來的能源缺口,另方面則是應對鄰近敵國的軍事威脅。但是這兩個國家的核能計畫在1980年代中期走上不同的道路。南韓從1985年開始持續新建了20座核子反應爐,並打造了有外銷能力的國內核電產業;與之相對,台灣從1985年開始就沒有任何核子反應爐完工,核電在國內的能源佔比也日益萎縮。要解釋「核電擴張」與「核電停滯」這兩種相反的趨向,需要考量兩重因素,第一是兩國為推動核能計畫而建構的開發體制,是否存在制度設計上的差異,並影響其執行核能擴張政策的能力。再者,除了擁核方的政策與執行能力,也應同時考慮兩國國內擁核與反核陣營間的勢力對比(balance of forces)。台灣獨特的「軍用」與「民用」核能並行的開發體制,造成核電部門的弱化,且難以壓抑日漸擴大的反核聲浪;而南韓整合國內財閥,並專注於民用核能開發的體制,則邊緣化了國內的反核運動。

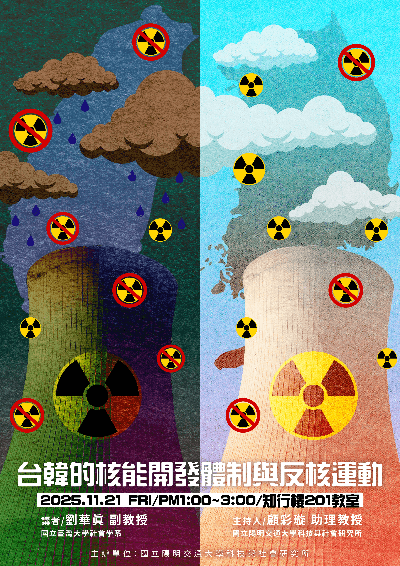

講 題:台韓的核能開發體制與反核運動

講 者:劉華真 副教授 (國立臺灣大學社會學系)

主持人:顧彩璇 助理教授 (國立陽明交通大學科技與社會研究所)

時 間:114年11月21日(五)下午1:00~3:00

地 點:知行樓2樓201教室 (台北陽明校區地圖)